Baromètre d’opinion YouGov Suisse concernant les votations fédérales du 28 septembre 2025

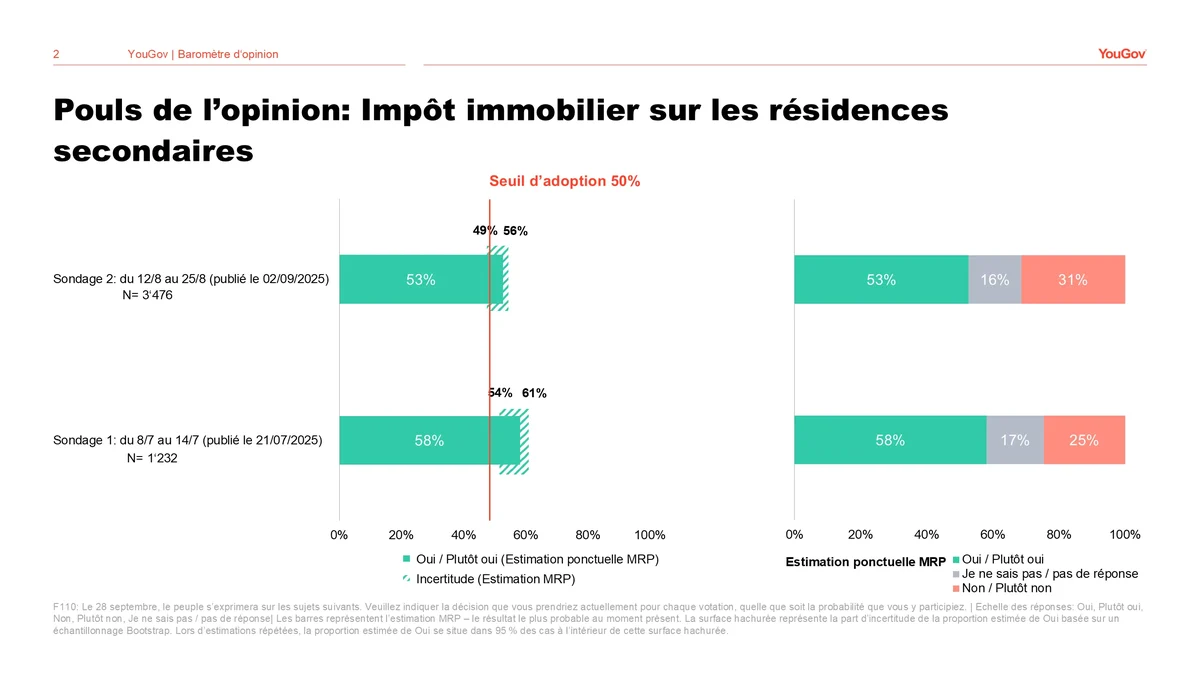

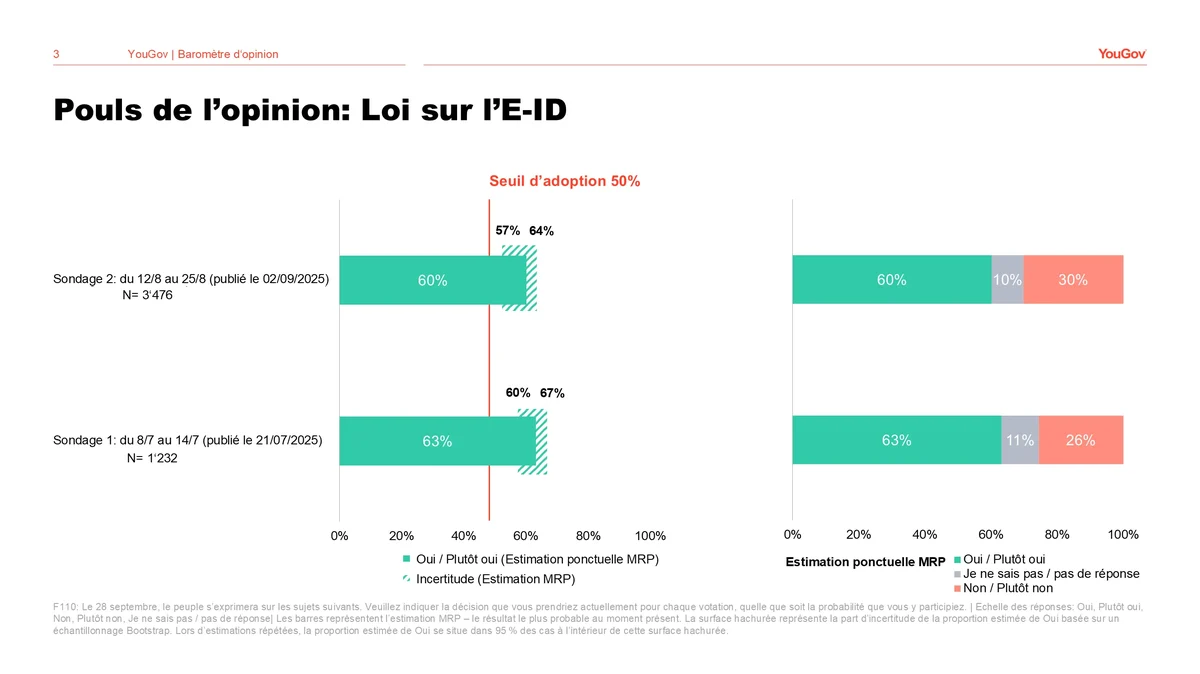

YouGov Suisse présente dans cet article les résultats de la deuxième enquête relative aux votations. A cet effet, 3476 personnes de notre panel en ligne ont été interrogées entre le 12 et le 25 août. Le premier sondage avait été effectué il y a un peu plus d’un mois, entre le 8 et le 14 juillet 2025.

Les principaux résultats en bref – Résumé

L’approbation de l’impôt immobilier sur les résidences secondaires s’avère nettement inférieure à celle relevée lors de notre premier sondage de juillet, passant de 58 à 53 pour cent. Etant donné l’incertitude statistique de l’évaluation (intervalle de confiance), le projet pourrait même être actuellement refusé, la borne inférieure de l’estimation se situant à 49 pour cent.

La situation est tout autre concernant la loi sur l’e-ID. Par rapport au premier sondage de juillet, l’approbation n’a que légèrement diminué, de 63 à 60 pour cent. Un pourcentage qui, au regard de l’incertitude statistique, penche cette fois clairement pour une acceptation de la loi.

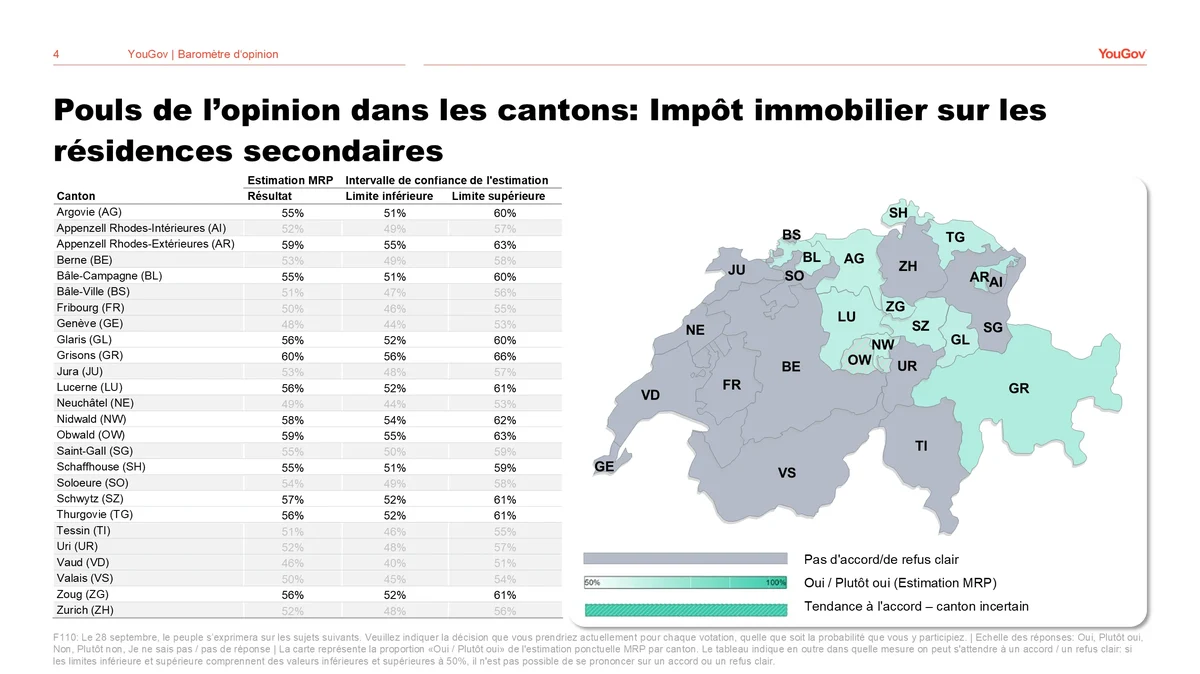

Pour cette deuxième enquête, YouGov Suisse publie également un sondage cantonal:

- S’agissant de l’impôt immobilier, le résultat demeure incertain dans 14 cantons sur 26. Les valeurs d’approbation semblent ici soumises à la pression de deux dynamiques parallèles: l’issue de la votation est en particulier très serrée dans les cantons présentant un faible taux de logements en propriété et dans ceux où la part des résidences secondaires est importante.

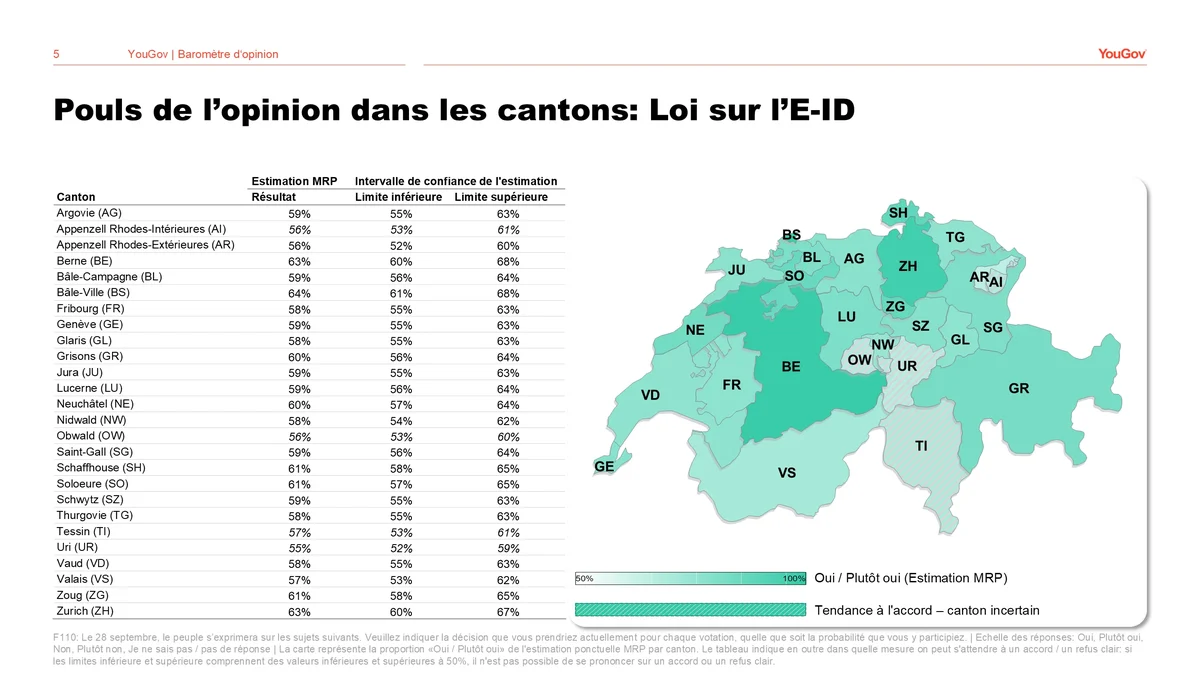

- Pour l’e-ID, il se dégage en revanche une large approbation dans l’ensemble des cantons. Elle est particulièrement élevée à Zurich, Berne et Bâle-Ville, soit dans les cantons où se trouvent les plus grosses métropoles.

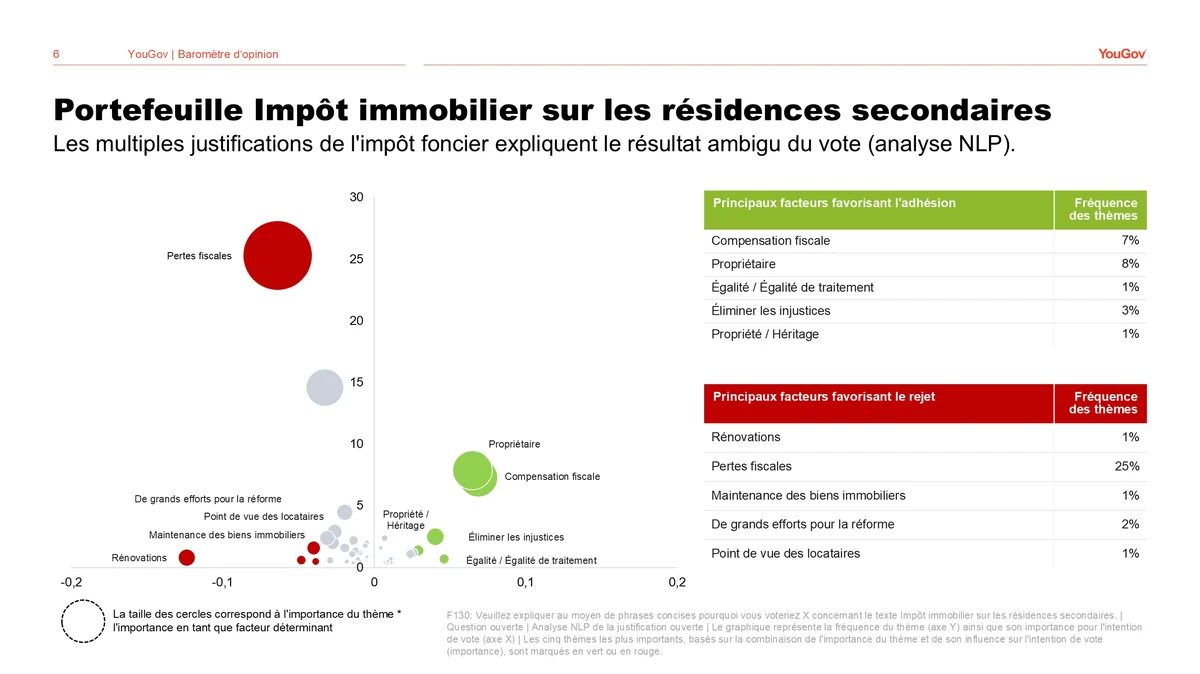

Qu’y a-t-il derrière les comportements électoraux prévus? YouGov Suisse présente en outre pour la première fois une analyse de Natural Language Processing (NLP) des motivations d’intention de vote fournies dans des réponses ouvertes. Cela permet d’identifier les thèmes déterminants pour la votation du point de vue de la population.

Impôt immobilier sur les résidences secondaires: Les motivations à voter oui ou non se révèlent extrêmement diverses et reflètent la complexité du sujet. Tout le monde s’accorde sur le fait que ceux qui peuvent se permettre une résidence secondaire doivent aussi verser un impôt correspondant. Mais si les personnes en faveur de l’impôt le considèrent comme une compensation appropriée – notamment chez les propriétaires de logements et de biens immobiliers, celles qui s’y opposent s’inquiètent de possibles pertes fiscales. Ils jugent plus juste le système existant de valeur locative. Par ailleurs les opposantes et les opposants craignent que les mesures nécessaires de rénovation et d’assainissement ne soient plus effectuées, puisqu’avec la suppression de la valeur locative, celles-ci ne feront plus l’objet d’une déduction fiscale.

e-ID: Les principales raisons en faveur du «oui» à l’e-ID résident dans l’espoir d’une simplification des processus quotidiens et dans le fait qu’elle constitue une étape logique dans un monde de plus en plus numérisé. En revanche, les personnes qui la considèrent comme une mesure de potentielle surveillance étatique ou craignent des soucis de protection des données, refuseront très probablement l’e-ID.

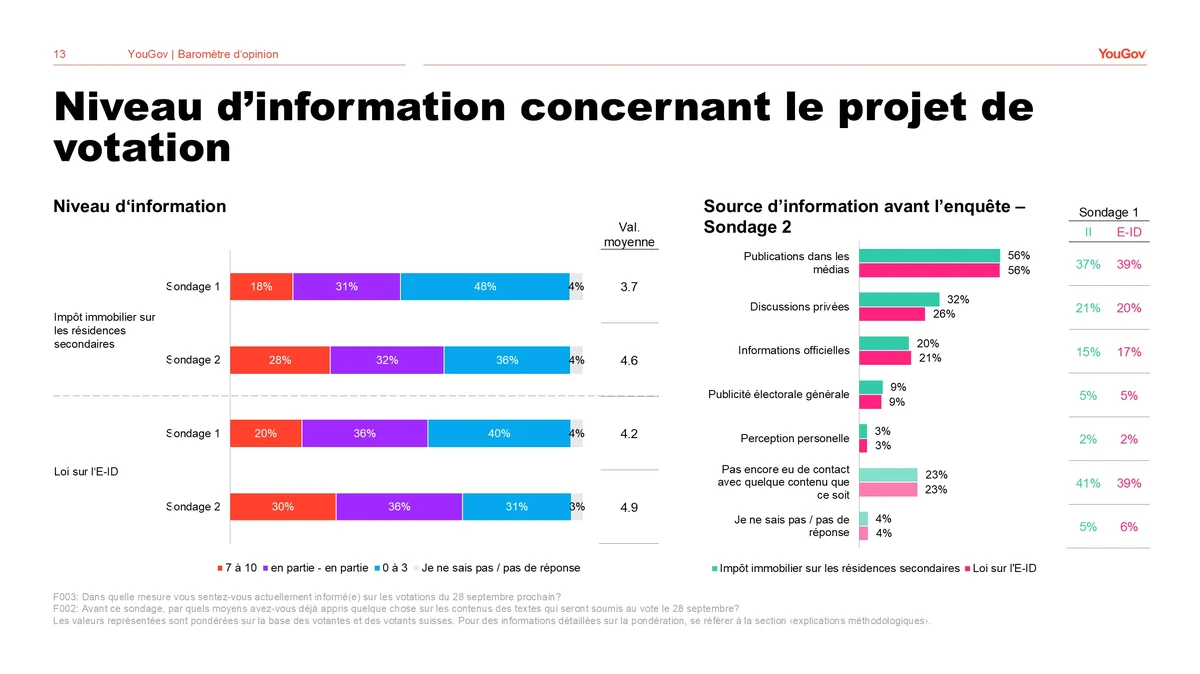

Globalement, le niveau d’information relatif à chacun des deux objets est en nette hausse depuis juin. Moins de 40 pour cent des gens interrogés indiquaient alors avoir lu dans les médias des publications sur les sujets concernés, contre 56 pour cent aujourd’hui. Malgré cela, moins d’un tiers seulement des Suissesses et des Suisses s’estime toujours (très) bien informé sur les deux objets de votation.

+++

Résultats détaillés - pour les personnes qui veulent savoir, celles qui sont intéressées et celles qui aiment aller plus loin

Quels sont les enjeux des prochaines votations?

Dimanche 28 septembre, les votantes et les votants suisses s’exprimeront sur l’introduction de l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires et sur la loi sur l’e-ID. Le premier élément fait partie d’une réforme constitutionnelle plus large sur l’imposition de la propriété du logement, qui permettrait aux cantons de prélever un nouvel impôt réel sur les résidences secondaires. La votation est liée à la suppression prévue de la valeur locative – le refus de l’arrêté fédéral mettrait donc un coup d’arrêt à l’ensemble de la réforme. La loi sur l’e-ID prévoit l’introduction d’une nouvelle identité électronique émise par l’État (e-ID), qui doit permettre de s’authentifier en ligne – par exemple auprès des services administratifs, prestataires bancaires ou autres prestataires de services numériques.

Comment ont évolué les opinions sur les objets des votations au cours du dernier mois?

Les campagnes de votation ont visiblement atteint leur vitesse de croisière, ce qui se reflète dans une couverture médiatique croissante. Désormais, plus de la moitié des personnes interrogées dit avoir lu des articles traitant des objets concernés.

L’approbation de l’impôt immobilier clairement sous pression

Alors qu’en juillet, une majorité claire s’exprimait encore en faveur de l’impôt immobilier sur les résidences secondaires (58 pour cent de «oui» / «plutôt oui»), cette approbation est tombée à 53 pour cent. Dans le même temps, le camp du «non» a progressé, passant de 25 à 31 pour cent. La proportion de personnes indécises ou n’ayant pas donné de réponse est quant à elle restée quasiment stable, à -1 point de pourcentage.

Etant donné l’incertitude statistique de l’évaluation, il se pourrait même que le projet soit refusé, la borne inférieure de l’estimation se situant actuellement à 49 pour cent.

L’e-ID toujours en bonne voie

L’issue s’affiche plus stable pour la loi sur l’e-ID. L’approbation n’est qu’en léger recul – de 63 à 60 pour cent. Le camp du «non» enregistre quant à lui 4 points de pourcentage supplémentaire et s’établit à 30 pour cent. Là encore, la proportion de personnes indécises ou n’ayant pas fourni de réponse reste quasiment la même, à -1 point de pourcentage. Malgré ce léger report des intentions exprimées d’un camp vers l’autre, l’évaluation actuelle parle toujours clairement en faveur d’une acceptation de la loi.

Un instantané qui se veut un signal

Les résultats montrent que si l’e-ID continue à bénéficier d’une large approbation, l’impôt immobilier vacille de plus en plus. Il est impossible de dire si cette tendance va se renforcer ou au contraire faiblir au fil des campagnes de votation. Une description détaillée des méthodes de modélisation utilisées (MRP - modèle de régression multiniveau avec post-stratification) - figure dans la section Explications méthodologiques.

Premières estimations des intentions de vote au niveau cantonal

Le modèle MRP et les données de l’enquête réalisée nous permettent de faire une première évaluation de ce à quoi ressembleraient actuellement les résultats au niveau cantonal. Le modèle d’estimation prend en compte les caractéristiques cantonales, tout en utilisant l’ensemble des données de l’enquête, pour évaluer les intentions actuelles de vote, canton par canton. Cela permet de fournir aussi des résultats pour les cantons moins peuplés.

Il convient ici de bien souligner qu’il s’agit d'estimations. Les résultats ne sauraient donc être vus comme un pronostic exact pour chacun des cantons. Ils permettent en revanche d’étudier et identifier des schémas et de définir en quoi certains cantons sont similaires et d’autres ne le sont pas. Nous faisons ici la différence entre les cantons avec une base estimative incertaine et ceux où l’estimation ne fournit pas de résultat clair. Les premiers sont des cantons où, du fait de la base de données disponible et de la performance du modèle, l’évaluation doit être considérée avec une certaine prudence. Les seconds, en revanche, sont des cantons où le résultat estimé n’est pas clairement supérieur ou inférieur au seuil des 50% requis pour que l’objet soit accepté.

Un regard aux estimations cantonales sur l’issue qu’aurait une votation actuelle sur l’impôt immobilier n’aboutit, dans 14 cantons sur 26, à aucun résultat clair, sachant que la canton d'Obwald présente une base estimative considérée comme incertaine. Il en ressort donc que, dans la majorité des cantons, l’opinion exprimée correspond à l’opinion nationale.

Dans les cantons romans de Vaud, de Genève et de Neuchâtel notamment, l’estimation ponctuelle – soit la valeur la plus probable ou «meilleure estimation» – est même inférieure à 50%, valeur qu’elle atteint juste dans les cantons de Fribourg et du Valais. Dans tous ces cantons, l’acceptation comme le rejet de l’impôt immobilier sur les résidences secondaires restent toutefois tous deux possibles. Les cantons dans lesquels le résultat estimé se situe clairement au-dessus des 50% se trouvent tous en Suisse alémanique.

Un examen plus approfondi révèle toutefois bien plus que la différence classique entre les régions linguistiques. Nos évaluations MRP cantonales permettent d’autres constats sur l’état d’esprit qui règne en Suisse. D’une part, le résultat reste encore ouvert dans les cantons où les taux de logements en propriété sont les plus bas - Bâle-Ville, Genève, Zurich, Neuchâtel et Vaud. On remarque d’autre part que l’actuelle approbation estimée dans les cantons ayant une proportion particulièrement forte de résidences secondaires – Uri, Jura, Valais et Tessin –, à l’exception des Grisons, ne dépasse pas non plus clairement les 50 pour cent. Dans le canton de Berne, les deux schémas semblent même se superposer, puisque la ville de Berne présente un faible taux de logements en propriété, tandis que l’Oberland bernois possède une forte proportion de résidences secondaires.

L’observation des résultats cantonaux estimés révèle ainsi une double dynamique, qui pourrait expliquer la timide approbation de l’impôt immobilier. D’un côté, les locataires ne profitent pas de la suppression de la valeur locative et sont par conséquent moins incités à approuver la réforme constitutionnelle. De l’autre, les régions dotées d’une forte proportion de résidences secondaires bénéficient déjà, dans le système existant, de rentrées fiscales confortables via l’imposition de la valeur locative. On peut conclure ici des résultats que nombre de votantes et votants ne sont actuellement pas convaincus que le nouvel impôt immobilier sur les résidences secondaires permette de compenser la suppression de la valeur locative.

S’agissant de la votation sur l’e-ID, le tableau qui se dessine au niveau cantonal se révèle tout autre. Notre modèle MRP évalue, dans tous les cantons, une proportion de «oui» clairement supérieure aux 50% requis. Pour les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures, d’Obwald, d’Uri et du Tessin, la pertinence de l’estimation reste toutefois globalement limitée. Une observation détaillée du climat régnant dans le paysage politique suisse n’en est pas moins intéressante. Les valeurs d’approbation estimées les plus hautes concernant l’e-ID sont celles de Bâle-Ville, Berne et Zurich, soit les cantons où se situent les plus grands centre urbains de Suisse alémanique.

Si pour l’impôt immobilier, plusieurs dynamiques influencent en parallèle les intentions de vote dans les divers cantons, la différence ville/campagne semble être un facteur majeur de différenciation en matière d’e-ID.

Au-delà des pourcentages: comment le NLP dévoile le pourquoi

Pour comprendre pourquoi la population s’exprime en faveur ou en défaveur d’un objet, il a été demandé aux participantes et participants à l’enquête d’expliquer, dans une réponse ouverte, les motifs de leur intention de vote. Nous avons analysé ces textes via le Natural Language Processing (NLP). Cette méthode permet d’identifier des thématiques, et de quantifier la fréquence avec laquelle elles sont citées ainsi que leur influence sur l’approbation resp. le rejet. En complément, des analyses de réseaux révèlent la façon dont sont reliés entre eux certains concepts centraux, au sein de ces thématiques, et à quels argumentaires ils donnent lieu. A partir des réponses libres fournies se dessine ainsi un tableau structuré des motifs et des priorités – y compris les arguments plus rares mais particulièrement décisifs.

Principales motivations en faveur et en défaveur de l’impôt immobilier

S’agissant de l’impôt immobilier sur les résidences secondaires, le camp du «oui» est avant tout motivé par l’idée de compensation: si la valeur locative est supprimée, une taxe sur les résidences secondaires doit venir compenser la perte. Le refus est principalement alimenté par la crainte des pertes fiscales. Autre point d’achoppement incitant au refus, les rénovations et la maintenance des biens immobiliers: c’est un élément certes moins souvent cité, mais qui, lorsqu’il l’est, impacte fortement l’intention de vote – de par l’inquiétude d’une baisse d’intérêt ou de motivation à financer les mesures d’entretien et d’assainissement. Au final, deux conceptions d’équité s’affrontent: la compensation via un nouvel impôt versus les doutes quant à son efficacité financière et ses conséquences.

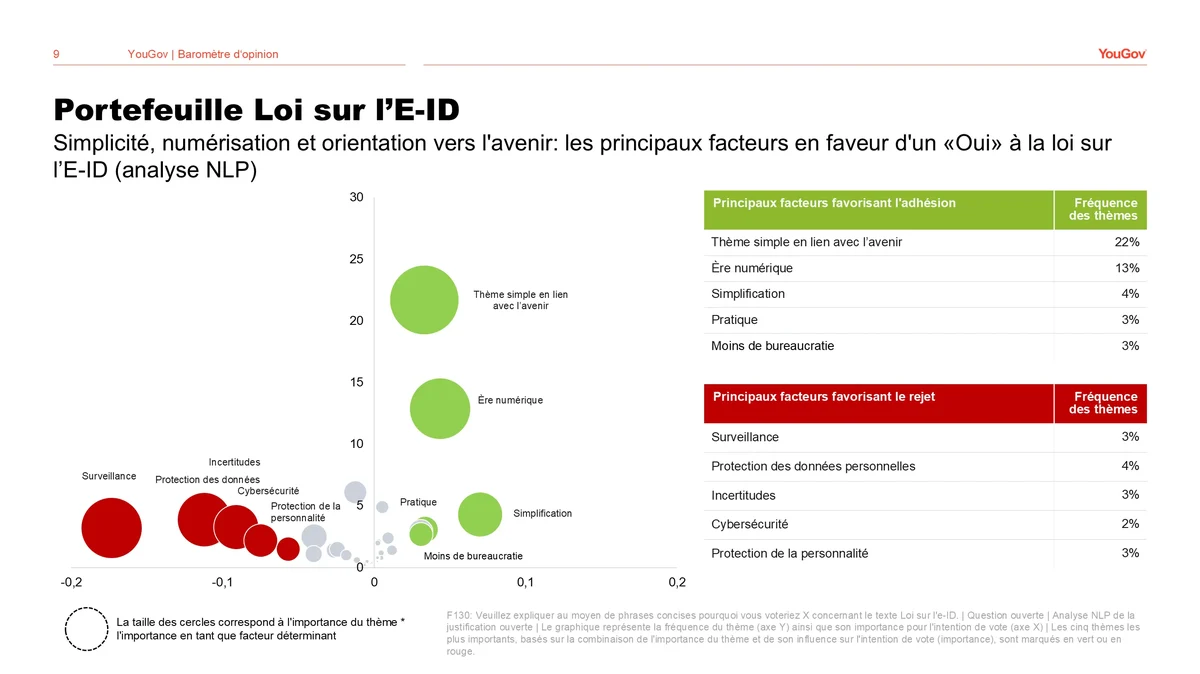

Dans le dossier d’analyse de l’impôt immobilier et de l’e-ID, les questions ouvertes sont représentées selon deux dimensions: sur l’axe X, nous montrons l’effet en tant qu'incitation à voter dans un sens ou dans l’autre – les thèmes à droite favorisent l’approbation, ceux à gauche favorisent le rejet, les valeurs proches de zéro ont peu de poids dans la décision. L’axe Y montre la fréquence avec laquelle un thème est spontanément cité. La dimension du point combine les deux (importance du thème × force d’incitation) et indique ainsi les sujets particulièrement décisifs. La lecture du diagramme est donc extrêmement intuitive: les gros points à droite sont d’importantes incitations à voter «oui», ceux de gauche de fortes incitations à voter «non». Les points tout à droite ou à gauche, en bas, sont rares, mais ont cependant un impact très fort lorsqu’ils sont cités.

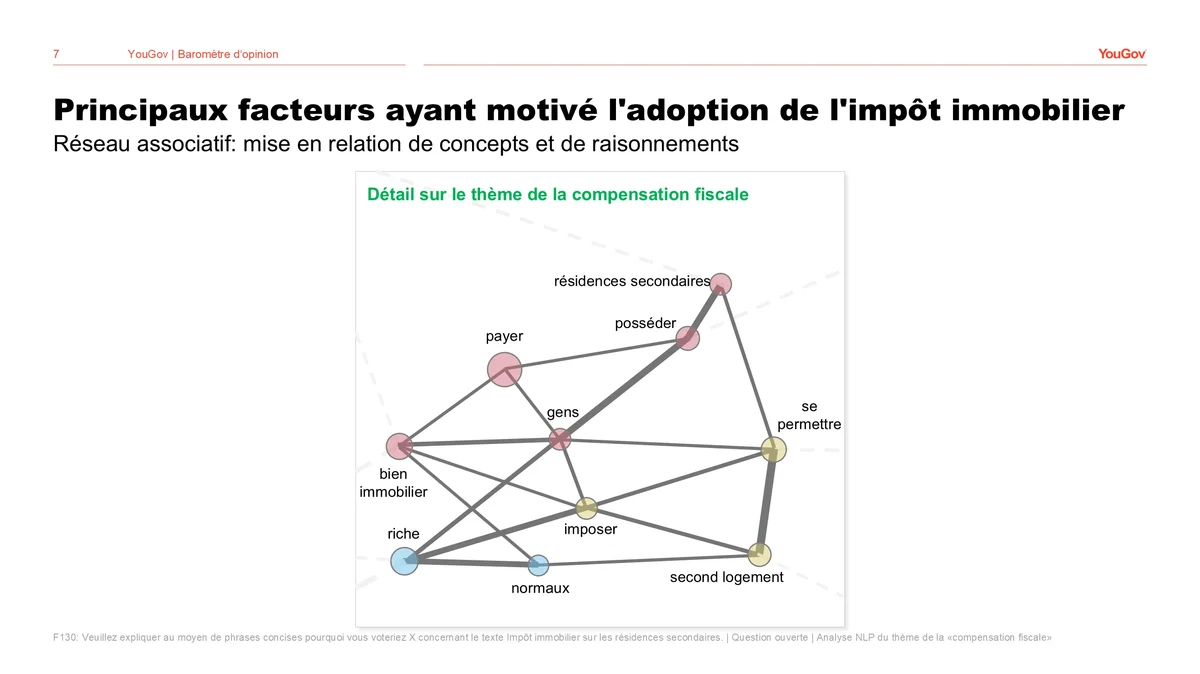

Dans les justifications du concept de compensation fiscale, l’équité et la répartition des richesses sont notamment des principes très prégnants. Cette vision se traduit par des termes tels que «riche, posséder, se permettre, imposer et payer». La zone grossie montre les interactions structurantes à l’intérieur de ce cluster: les gens se réfèrent à des natures de propriété concrètes (résidences secondaires/second logement, posséder), à la capacité financière (se permettre, riche) et à la légitimation de l’impôt (imposer, payer). Les traits épais indiquent les notions associées, souvent citées ensemble; plus le point est gros, plus la notion est fréquemment citée. L’ensemble dessine un narratif cohérent: quand on peut se permettre une résidence secondaire, on doit alors contribuer dans une même mesure, via un impôt – en tant que compensation et pour garantir l’équité.

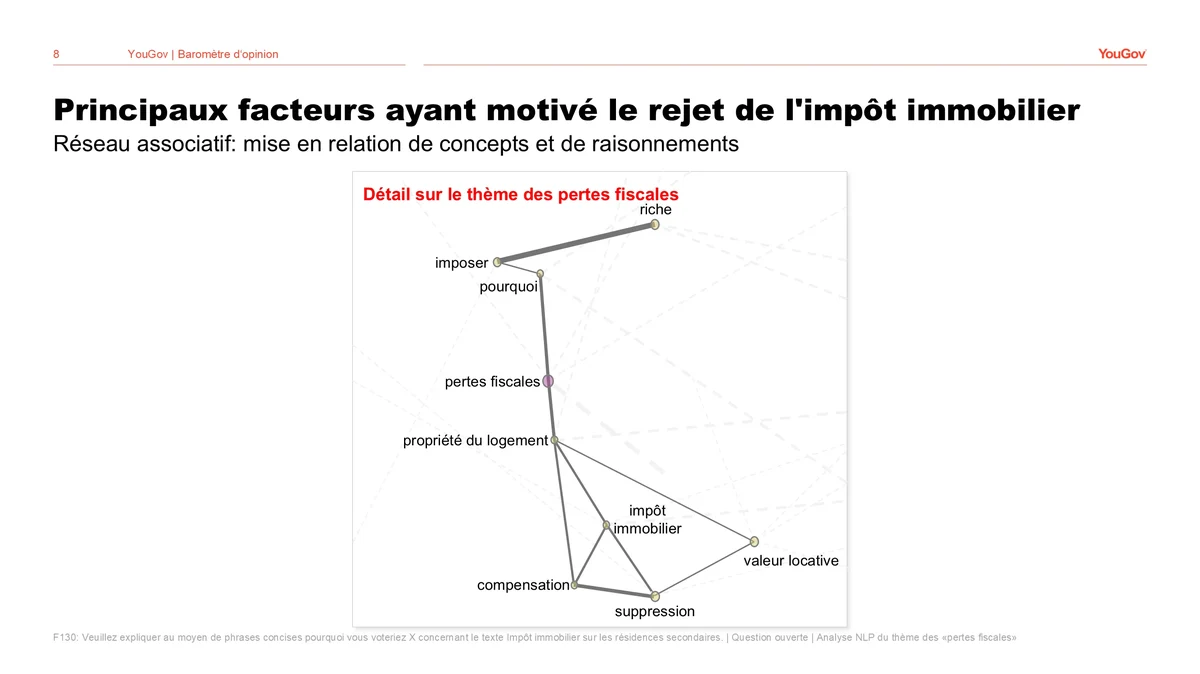

Le refus est principalement alimenté par la crainte de pertes fiscales. Beaucoup doutent que la nouvelle taxe compense réellement la suppression de la valeur locative, remettant en cause la logique même du système de compensation. Dans la représentation en réseau, ce narratif se retrouve autour du point des pertes fiscales. Les termes de propriété du logement, impôt immobilier, valeur locative et suppression sont souvent cités ensemble– le cœur de la discussion étant de savoir si le nouvel impôt compensera véritablement la perte. La zone grossie montre les association les plus marquées: les pertes fiscales sont associées à la propriété du logement et à l’impôt immobilier, tandis que valeur locative et suppression constituent le point de repère systémique. Le terme compensation est certes cité, mais sémantiquement relativisé («ne suffit pas»). Un deuxième trait relie les termes taxé – pourquoi – suffit: C’est ici le reflet du débat sur le fait que - si et dans quel cas - l’imposition des «plus riche» est certes légitime, il n’est toutefois pas certain qu’elle compense les pertes fiscales. Le narratif dominant se fonde là sur des considérations financières et systémiques, faisant du sujet des pertes fiscales un motif clair de rejet.

Principales motivations en faveur et en défaveur de la loi sur l’e-ID

L’approbation de l’e-ID résulte avant tout de son utilité quotidienne perçue; l’e-ID est vue comme simple, pratique et une étape logique à l’ère du numérique (thème simple en lien avec l’avenir, ère du numérique, simplification, moins de bureaucratie). Le rejet est principalement motivé par les craintes d’une surveillance, à quoi s’ajoutent des soucis de cybersécurité et de protection des données personnelles. En résumé: les avantages tangibles convainquent, les risques de contrôle freinent.

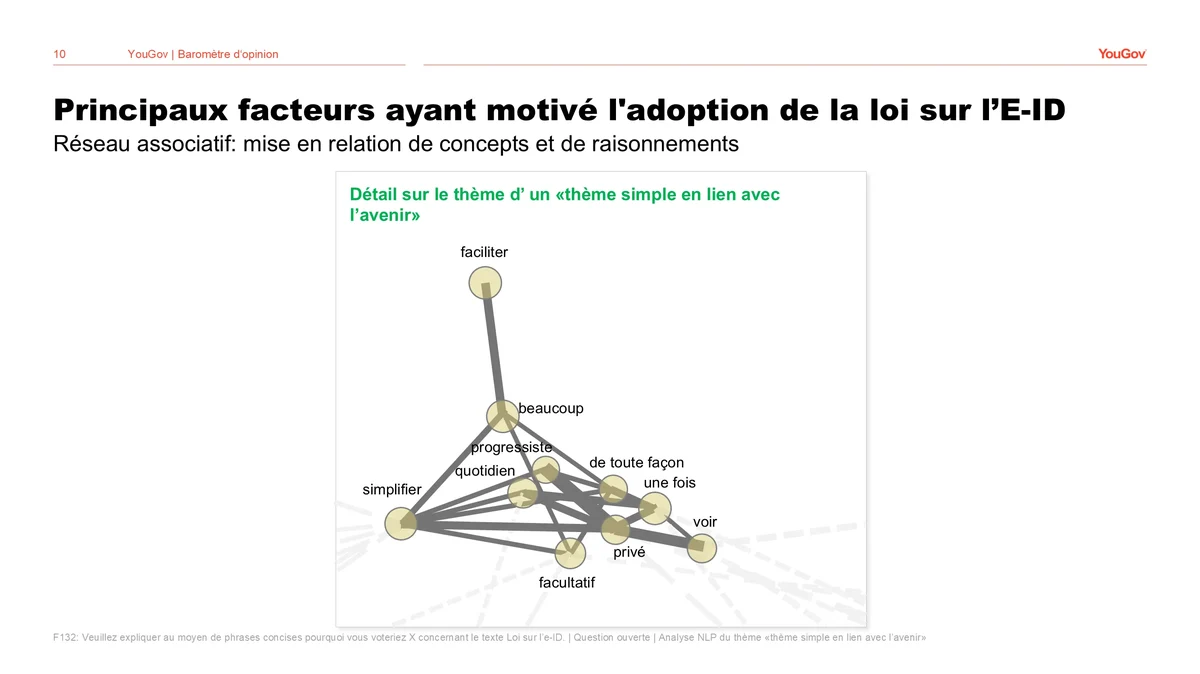

Dans les justifications ouvertes fournies par le camp du «oui», le point «thème simple en lien avec l’avenir» se révèle être une incitation importante. Le terme faciliter est central et étroitement associé à des formulations comme beaucoup, voir, privé et facultatif. Cela signale une utilité très concrète au quotidien: l’e-ID devrait concrètement simplifier beaucoup de choses, avoir un fonctionnement transparent, ne pas être imposé et s’intégrer de façon fluide à la vie privée. Les connexions importantes liées au terme faciliter montrent que les tenants du «oui» parlent moins de technique que de simplifications tangibles – des processus plus rapides, moins d’obstacles et une étape qui, quoi qu’il en soit, va dans le sens d’une gestion numérisée d’avenir. L’image qui se dessine est celle d’une solution pratique, facultative et adaptée au quotidien - soit précisément la combinaison qui incite à voter «oui».

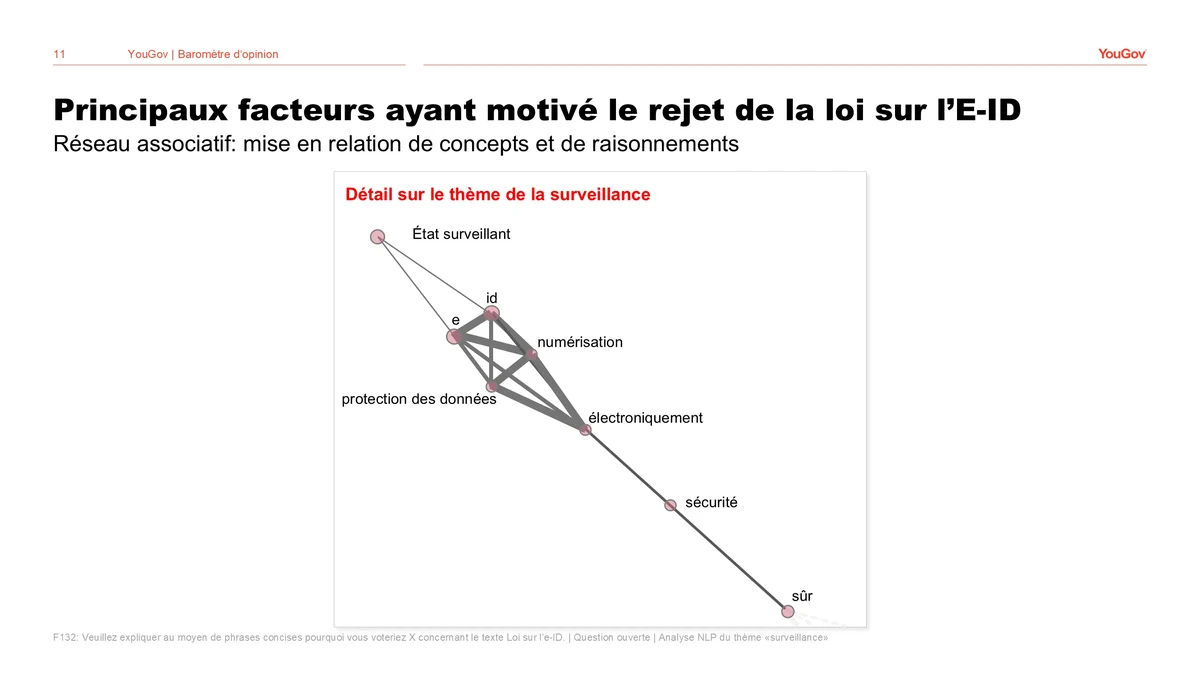

Les justifications ouvertes données par les soutiens du «non» tournent toutes autour d’un même leitmotiv, à savoir la «surveillance». L’e-ID et la numérisation sont fortement associées au concept d’État surveillant. L’argumentaire se prolonge pour inclure les processus électroniques et les points sécurité et sûr. Cette chaîne montre bien comment l’e-ID est perçue comme une porte ouverte à des contrôles renforcés: numérique = traçable électroniquement = pouvant potentiellement être surveillé. Dans la zone grossie, la protection des données s’impose en pierre angulaire à l’intérieur de cette thématique, avec un scepticisme marqué quant à savoir si les promesses de protection suffisent dans un contexte d'identité numérique centralisée. Il se dessine ici un sujet fermé, dans lequel l’e-ID n’est pas perçue comme une simplification pratique, mais comme un tremplin vers une potentielle surveillance étatique.

On observe, pour chacun des deux objets, un schéma récurrent: l’approbation existe quand l’utilité quotidienne perçue est clairement identifiable (compensation à la suppression de la valeur locative; processus numérisés simples). Le rejet intervient dès lors que les questions systémiques ou de principe restent ouvertes (La compensation suffira-t-elle vraiment? Y a-t-il une menace de surveillance?) ou quand de potentiels effets secondaires viennent peser dans la balance (rénovations/entretien). Le NLP aide à extraire ces différents motifs des réponses ouvertes fournies, à mettre à jour leurs interactions, et à quantifier leur influence. Les réponses libres sont ainsi interprétables et forment une base solide pour comprendre les divers champs d’argumentation, fixer les priorités et mettre en œuvre une communication ciblée.

Importance perçue des votations, niveau d’information et complexité

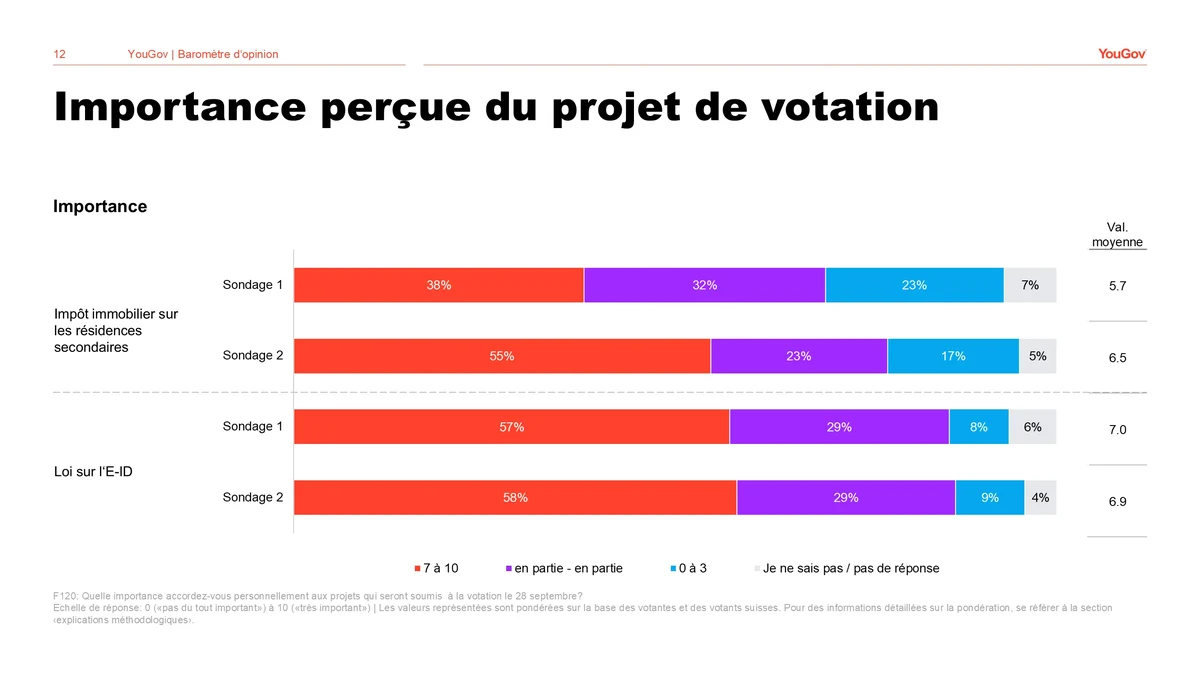

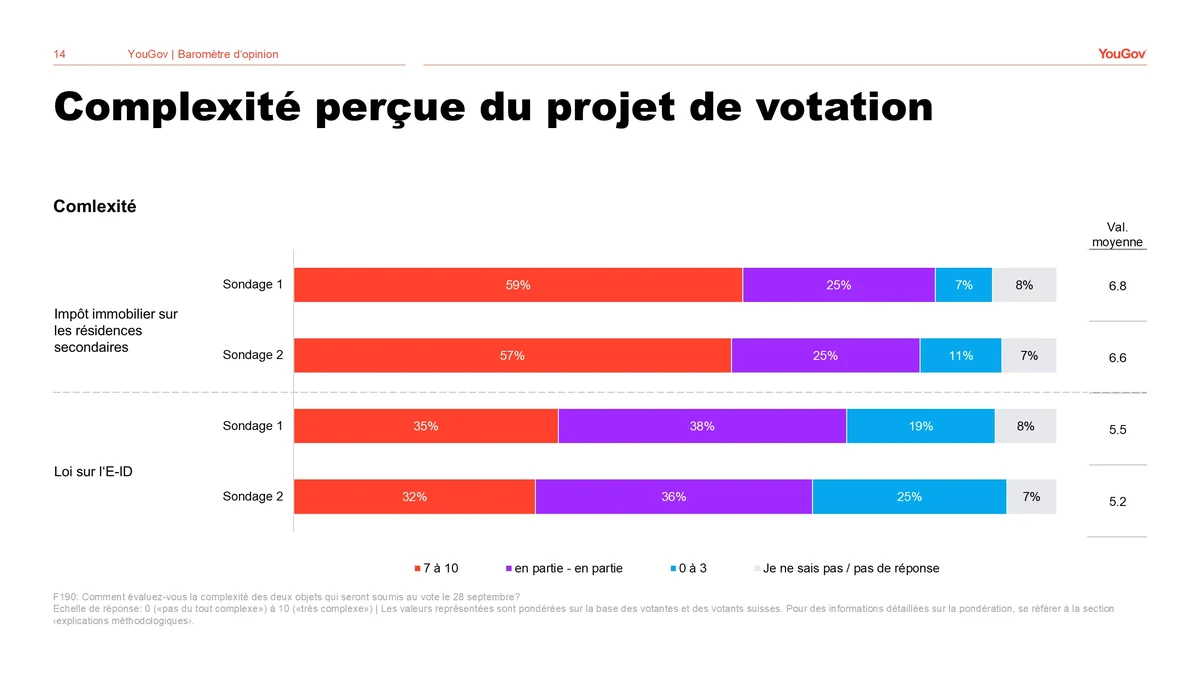

L’évolution de l’état d’esprit des Suissesses et des Suisses en matière d’impôt immobilier se mesure aussi au regard de l’importance que les répondantes et les répondants accordent au sujet et de l’ampleur dans laquelle ils se sont déjà informés sur la question. 55% d’entre eux rapportent ainsi que la votation sur l’impôt immobilier est une question qui leur est personnellement (très) importante. Cette proportion est de 58% concernant l’e-ID. Par ailleurs, ils sont désormais 28% (impôt immobilier) resp. 30% (e-ID) à s’être bien à très bien informés sur les votations à venir. Cela peut notamment s’expliquer par le fait que les sujets sont plus amplement traités par les médias. On note en outre, en particulier pour l’impôt immobilier, que la proportion de Suissesses et de Suisses disant aborder le sujet de la votation au cours de discussions privée a nettement augmenté (pour passer de 21% en juillet à 32% en août). La votation sur l’impôt immobilier reste malgré tout perçue comme (très) complexe par plus de répondantes et répondants (57%) que la loi sur l’e-ID (32%).

Au final, les résultats de ce nouveau baromètre d’opinion de YouGov sur les votations fédérales du 28 septembre viennent compléter un tableau riche d’enseignements. Alors que le niveau d’approbation et l’état d’esprit concernant l’e-ID n’ont que peu changé par rapport à juillet, l’opinion publique affiche une évolution bien plus dynamique quant à la votation relative à l’impôt immobilier sur les résidences secondaires. Malgré sa complexité, le sujet a clairement gagné en importance dans la perception du public. Il fait aussi de plus en plus souvent l’objet de discussions privées parmi les votantes et les votants suisses. Cette attention accrue contribue au fait que les intentions de vote ont clairement évoluée depuis juillet. Si les votations avaient lieu aujourd’hui, le résultat serait nettement plus incertain qu’il y a seulement un mois.

Il sera donc intéressant de voir comment l’opinion publique évoluera au fil des quatre dernières semaines précédant les votations du 28 septembre. La loi sur l’e-ID conservera-t-elle une indiscutable approbation? La proportion de «oui» à l’impôt immobilier va-t-elle continuer à baisser pour finir par aboutir au rejet de la réforme constitutionnelle, ou le camp des soutiens au nouvel impôt parviendra-t-il à enrayer la tendance et à convaincre une majorité de citoyennes et de citoyens? Pour répondre à ces questions, YouGov Suisse continuera à observer de près les campagnes de votations et à prendre le pouls de l’opinion à l’aide de son panel en ligne et de méthodes innovantes.

Les résultats de l’enquêtes de juillet sont disponibles ici.

Explications méthodologiques

Les résultats présentés ci-dessus se basent sur une enquête réalisée de sa propre initiative par YouGov Suisse SA (anciennement LINK Marketing Services AG) au travers d’interviews en ligne réalisées auprès des membres du panel suisse de YouGov. Les membres du panel sont recrutés activement et ont accepté de répondre à l’interview en ligne. Ont été interrogées pour cette enquête, entre le 12 et le 25 aôut 2025, un total de 3476 personnes d’un échantillon représentatif, ventilées par âge, genre et région linguistique. L’échantillon représente la base globale des votantes et des votants en Suisse, âgé·e·s de 18 ans et plus, en tenant compte de ces quotas. Les valeurs présentées des actuelles intentions de vote ont été calculées via une modélisation MRP, toutes les autres données représentées sont des valeurs pondérées. La pondération est basée sur les variables d’âge, de genre, de région linguistique, d’activité professionnelle et de taille du foyer. Pour une probabilité d’erreur de 5%, l’erreur d’échantillonnage s’établit à ±1.66 pour cent.

Modélisation MRP

L’estimation des intentions de vote a été faite au moyen de ce que l’on nomme un modèle de régression multiniveau avec post-stratification (MRP). Un processus statistique permet d’évaluer la relation entre un certain nombre de caractéristiques de participant·e·s à la votation et leurs préférences – à savoir si, pour un objet de votation défini, elles ou ils voteraient (actuellement plutôt) oui ou non. Le modèle identifie ainsi différents groupes de votantes et de votants, pour lesquels on calcule la probabilité de voter oui ou non. S’agissant des groupes, nous prenons en considération les différentes combinaisons d’âge, genre, niveau d’étude, parti plébiscité et canton.

Est d’abord évaluée la probabilité de participation aux votations pour tous les groupes combinés. Vient ensuite une estimation du comportement de vote des groupes lors des votations. Pour les groupes pour lesquels il n’existe que peu de données d'observation, la régression multiniveau peut consolider l’estimation à l’aide des données de groupes similaires. La prévision à l’échelle du groupe est extrapolée à l’ensemble de la population à l’aide des proportions connues de population (données de l’OFS suisse) et des probabilités de participation prévues.

Comme pour toute mesure faite sur la base de données d’enquête, la modélisation MRP des intentions de vote comporte une part d’incertitude. C’est pourquoi nous indiquons un «intervalle de confiance» pour la proportion de oui à toute votation, puisque c’est cette proportion de oui qui décide au final de l’adoption ou du rejet d’un projet. L’intervalle de confiance a 95% de chance de contenir la vraie proportion. Plus simplement – même si ce n’est pas tout à fait juste dans le langage de la statistique fréquentiste – il faut noter que la vraie valeur se situe plus probablement au centre de l’intervalle qu’à ses bornes supérieures et inférieures.

Avec la modélisation MRP des intentions de vote, nous souhaitons contribuer à plus de variété et de transparence dans les sondages d’opinion. Outre les enseignements de contenu que nos analysent offrent au grand public, nous fournissons une nouvelle valeur comparative, qui permet de mieux classer différentes approches d’enquête et leurs résultats. Nous avons conscience que les modèles MRP constituent une approche méthodologique relativement nouvelle dans l’analyse des sondages d’intentions de vote en Suisse. Nous œuvrons en permanence à contrôler et améliorer nos méthodes. En tant que scientifiques travaillant de manière empirique, nous estimons devoir introduire et tester des méthodes innovantes, afin d’améliorer la mesure des préférences et du sentiment politiques et de mettre à disposition des résultats qui révèlent ce que le monde pense.

Prenez contact ici pour les mises à jour de nos enquêtes politiques.