Baromètre d’opinion YouGov Suisse relatif aux votations fédérales du 28 septembre

Dimanche 28 septembre, les votantes et les votants suisses s’exprimeront sur l’introduction de l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires et la loi sur l’e-ID. Le premier élément fait partie d’une réforme constitutionnelle plus large sur l’imposition de la propriété du logement, qui permettrait aux cantons de prélever un nouvel impôt réel sur les résidences secondaires. La votation est liée à la suppression prévue de la valeur locative – le refus de l’arrêté fédéral mettrait donc un coup d’arrêt à l’ensemble de la réforme. La loi sur l’e-ID prévoit l’introduction d’une nouvelle identité électronique émise par l’État (e-ID), qui doit permettre de s’authentifier en ligne – par exemple auprès des services administratifs, prestataires bancaires ou autres prestataires de services numériques.

Juste avant le plein essor de la campagne, le récent baromètre d’opinion de YouGov Suisse offre un premier aperçu de l’état d’esprit de la population. Comment les votantes et votants suisses se positionnent vis-à-vis de l’impôt immobilier prévu sur les résidences secondaires et de l’introduction de l’e-ID? Du 8 au 14 juillet, 1232 personnes du panel en ligne YouGov ont été interrogées – un «instantané» en amont des votations, qui livre des indices sur les résultats potentiellement serrés des deux objets de la votation du 28 septembre.

Une double adoption potentielle - avec une approbation supérieure de l’e-ID que de l’impôt immobilier sur les résidences secondaires

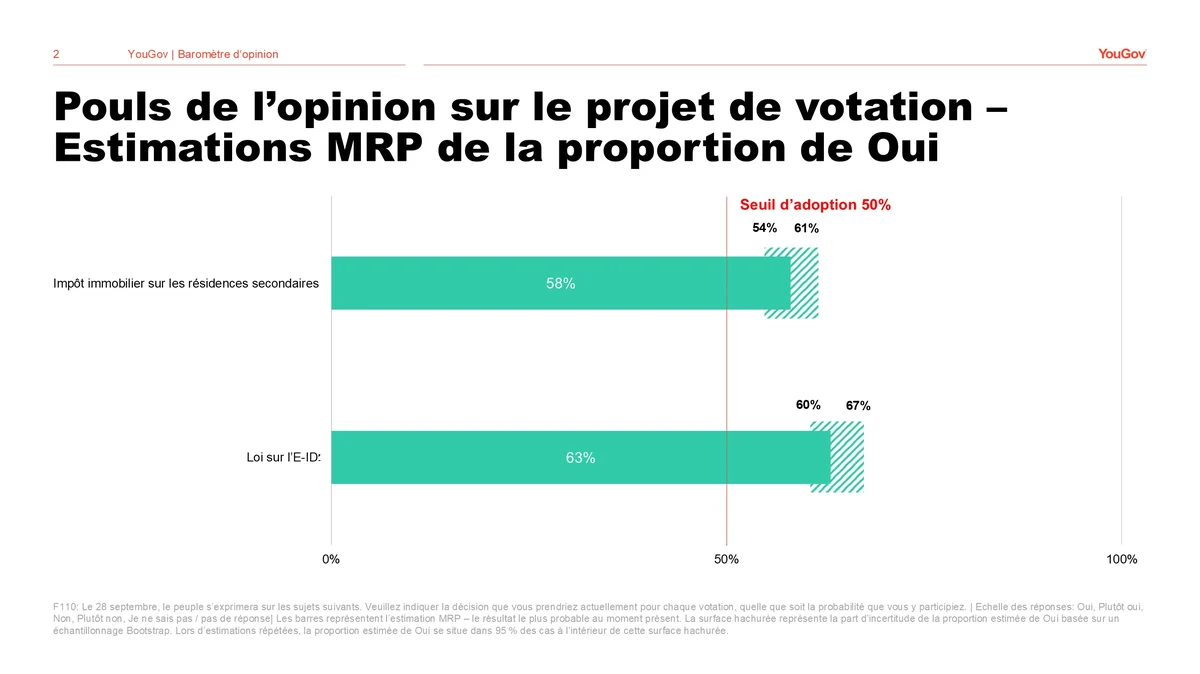

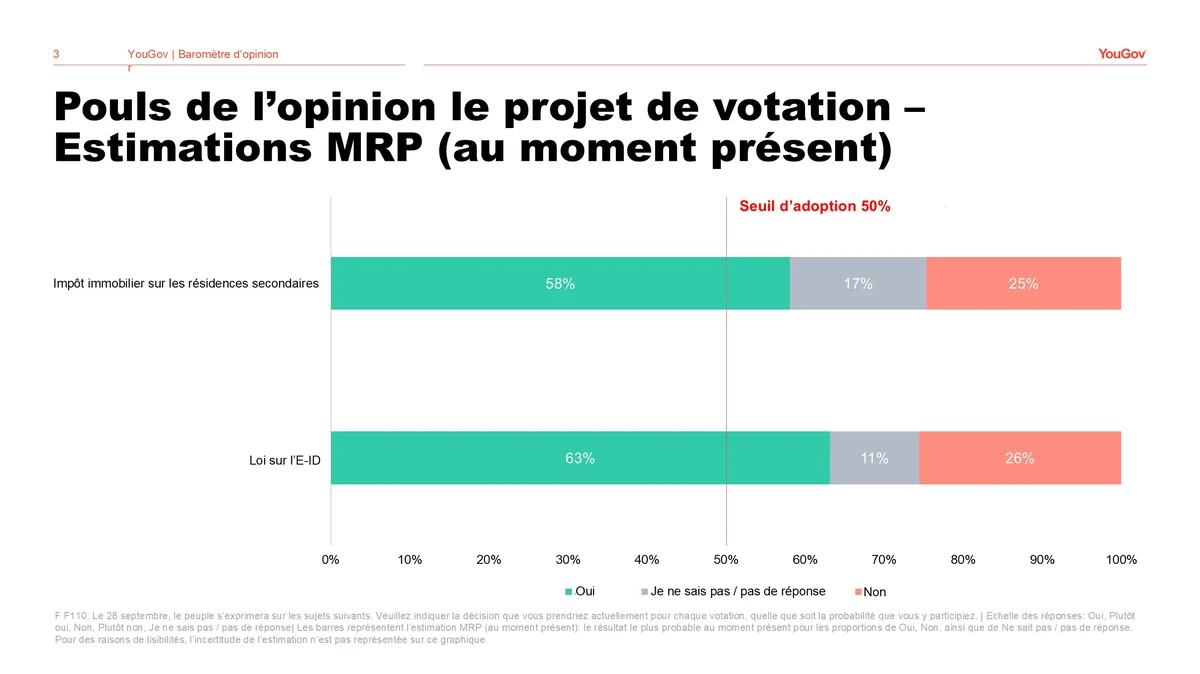

YouGov Suisse voulait savoir quel serait, à ce jour, le vote des répondant·e·s pour chacun des objets et comment elles ou ils motiveraient leurs décisions. A l’aide d’un modèle MRP développé par l’institut lui-même (modèle de régression multiniveau avec post-stratification) et sur la base des réponses à l’enquête, les résultats des votations ont été estimés pour un vote au moment présent - donc si les Suissesses et les Suisses votaient maintenant.

Il se dessine pour l’instant une majorité en faveur de l’adoption de l’arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier sur les résidences secondaires. Selon la modélisation MRP de YouGov Suisse, 58 pour cent s’exprimerait actuellement pour et 25 pour cent contre. On estime à environ 17 pour cent la proportion d’indécis·es ou de personnes ne souhaitant pas s’exprimer à cette heure précoce.

En comparaison, la loi sur l’e-ID affiche des taux d’approbation légèrement supérieurs. A l’heure actuelle, 63 pour cent voterait pour et 26 pour cent contre l’adoption de la loi, tandis que 11 pour cent se dit encore indécis ou préfère de pas s’exprimer.

Il faut toutefois retenir que ces résultats reflètent un «instantané». L’état d’esprit peut considérablement évoluer au cours de la campagne de votation. Une description détaillée des méthodes de modélisation figure dans la section Explications méthodologiques.

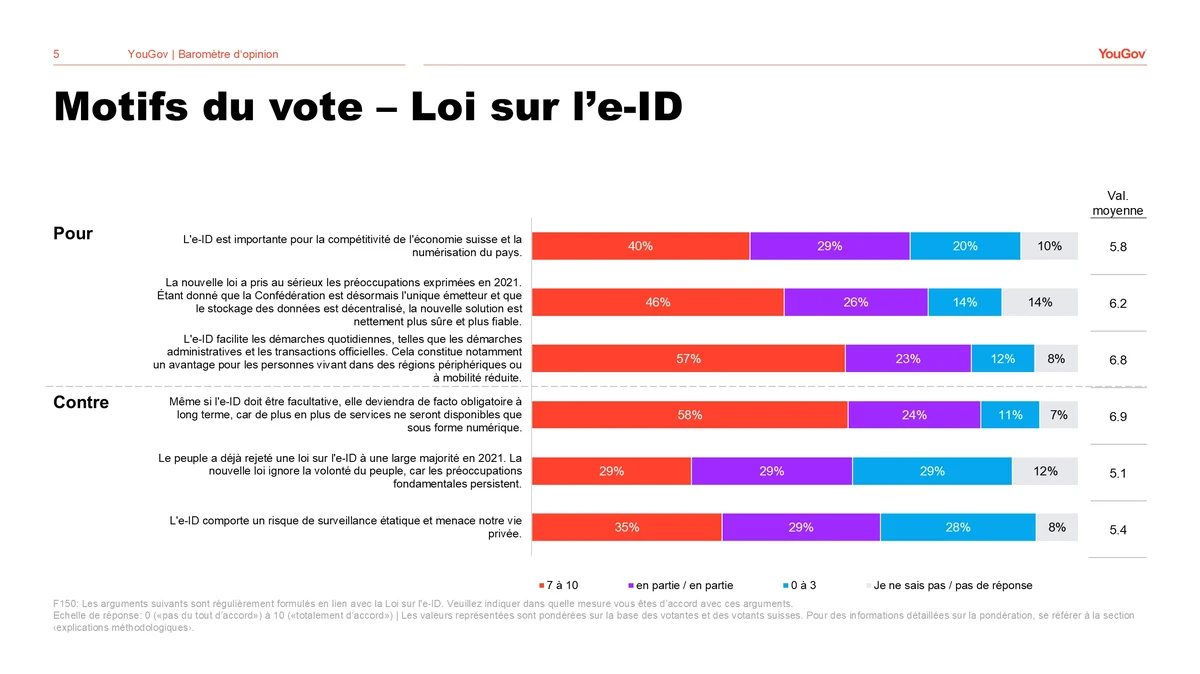

Pour et contre: Quels arguments convainquent?

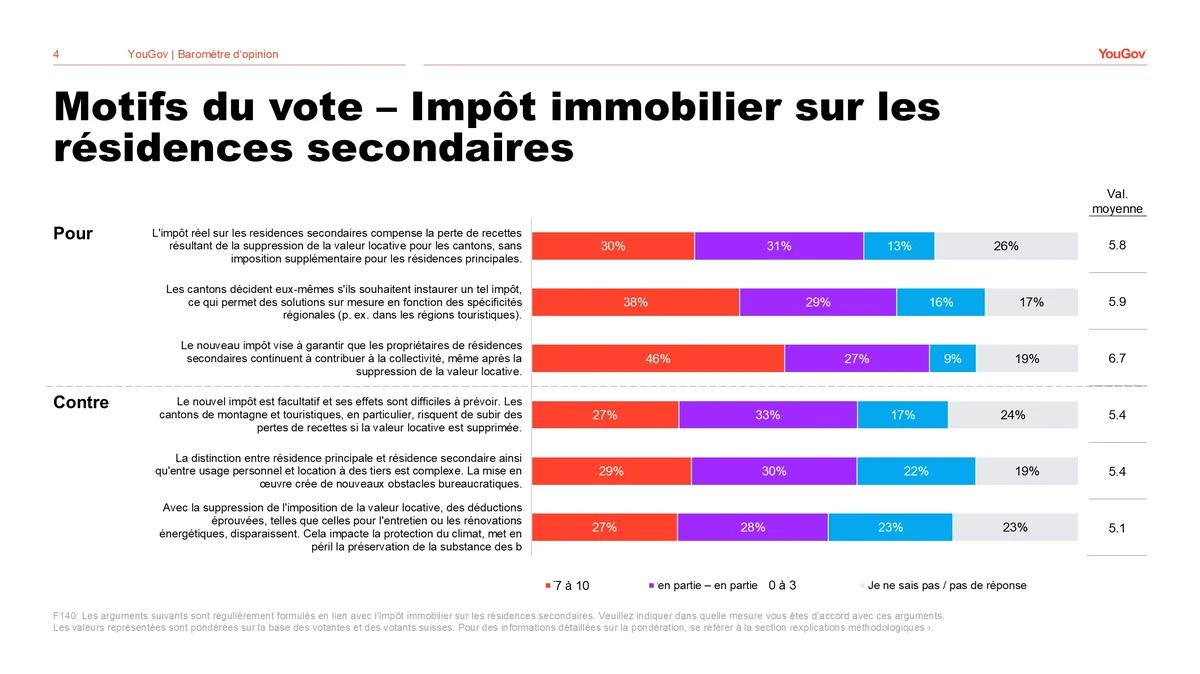

Avant même la période la plus intense de la campagne de votation se dégagent déjà de premières tendances quant à la perception des deux objets par la population et aux arguments qu’elle juge convaincants. Dans le cadre du baromètre d’opinion YouGov Suisse, nous avons donc demandé aux répondant·e·s leur niveau d’approbation concernant six arguments par objet de votation, qui reviennent de façon récurrente dans les débats ayant eu lieu à ce jour. Le degré d’approbation s’indiquait sur une échelle de 0 («pas du tout d’accord») à 10 («totalement d’accord»).

S’agissant de l’impôt immobilier, l’argument selon lequel le nouvel impôt doit garantir «que les propriétaires de résidences secondaires continuent à contribuer à la collectivité, même après la suppression de la valeur locative» a remporté l’approbation la plus élevée, à 46 pour cent (valeurs entre 7 et 10).

Concernant l’e-ID, deux arguments emportent l’adhésion claire d’une grande partie des répondant·e·s. Il est ici intéressant de noter que l’un de ces deux arguments est en faveur de son introduction et l’autre en sa défaveur. 57 pour cent est d’accord (valeurs entre 7 et 10) pour dire que «l’e-ID facilite les démarches quotidiennes telles que les démarches administratives et les transactions officielles. Cela constitue notamment un avantage pour les personnes vivant dans des régions périphériques ou à mobilité réduite». Dans le même temps toutefois, 58 pour cent s’accorde sur le fait que «même si l’e-ID doit être facultative, elle deviendra de facto obligatoire à long terme, car de plus en plus de services ne seront disponibles que sous forme numérique». Cet argument semble ne pas convaincre uniquement les répondant·e·s qui se disent actuellement (plutôt) contre l’introduction de l’e-ID. Même parmi ceux qui voteraient (plutôt) oui à l’heure actuelle, 54 pour cent est d’accord avec cet argument (valeurs entre 7 et 10). L’argument souvent avancé par les opposant·e·s à l’e-ID selon lequel son utilisation facultative deviendrait obligatoire à moyen terme semble donc partagé par ses partisan·e·s, sans pour autant constituer pour elles ou eux une raison de refuser la loi.

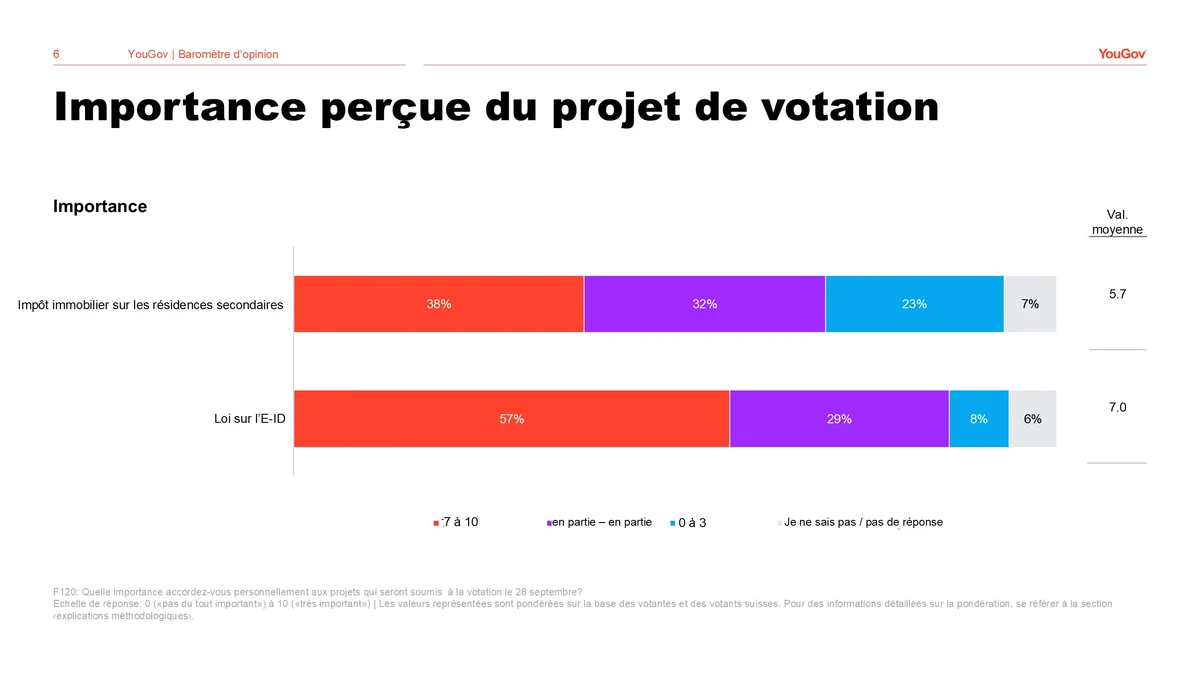

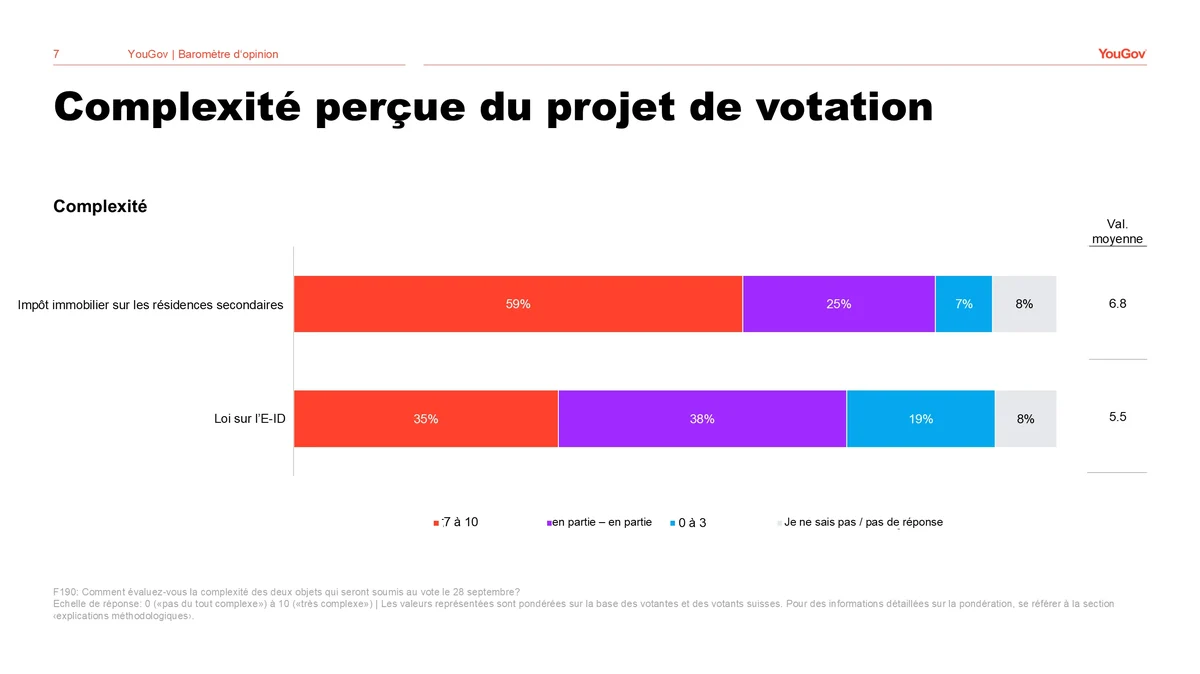

L’e-ID est perçu comme plus important et moins complexe que le sujet de l’impôt immobilier sur les résidences secondaires

Même si des tendances se dégagent quant aux positions adoptées sur les deux objets, une part significative de la population est encore indécise – un peu moins importante pour l’e-ID que pour l’impôt immobilier. Cela peut s’expliquer par la manière différente dont sont perçus les deux sujets. L’e-ID est considéré comme un thème à la fois plus important et moins complexe.

Lorsqu’on les interroge sur l’importance qu’elles ou ils accordent personnellement à chacun des objets de votation, 57 des répondant·e·s dit juger importante la thématique de l’e-ID (valeurs entre 7 et 10 sur une échelle de 0 = «pas du tout important» à 10 = «très important»). Pour l’impôt immobilier, cette proportion est clairement moindre – à seulement 38 pour cent.

L’image s’inverse lorsqu’il s’agit d’évaluer la complexité des sujets. 35 des répondant·e·s seulement trouve complexe la question de l’e-ID, contre 59 pour cent pour l’impôt immobilier.

Un regard sur les réponses ouvertes quant à ce qui motive leurs intentions de vote montre en outre qu’à ce jour, aucun des deux objets ne semble dominer l’autre dans les décisions de vote. On note en particulier pour l’impôt immobilier une grande variété des arguments – autre signe que la question nécessite des explications pour nombre de répondant·e·s, qui ont du mal à le comprendre.

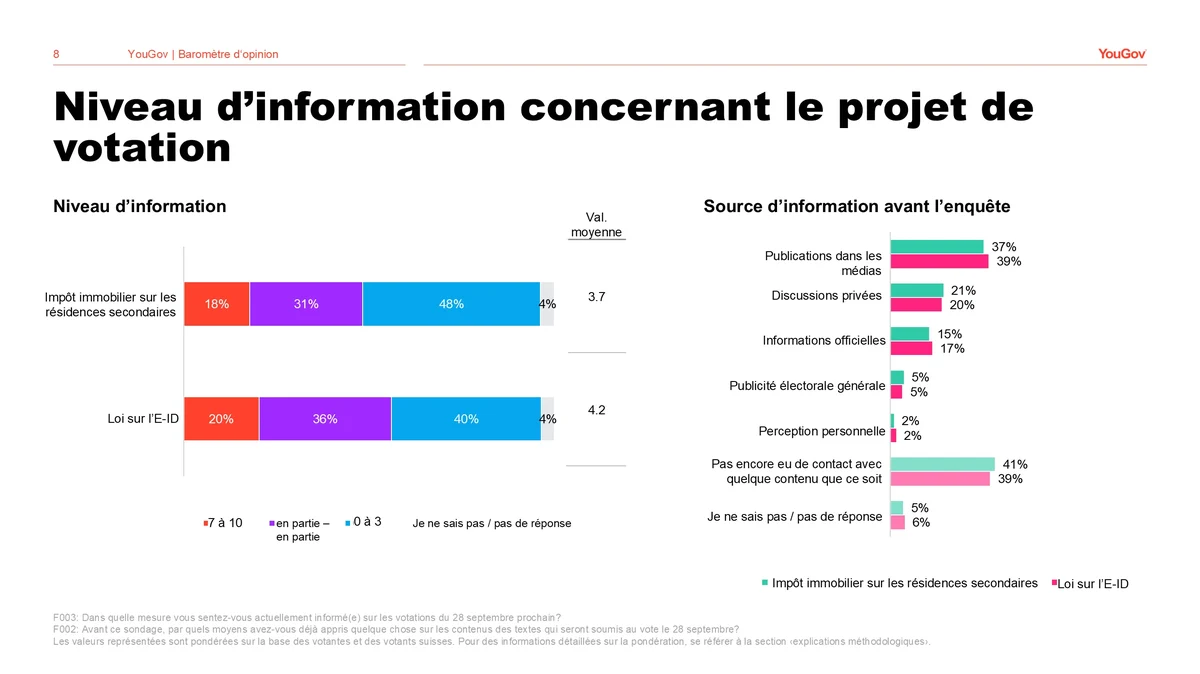

Le niveau d’information des votantes et des votants reste faible à ce jour

Bien que des arguments de fond des deux camps, détracteur et partisan, aient déjà été rendus public, le niveau d’information concernant les deux objets reste très faible au sein du grand public. Près de deux mois et demi avant la votation, un majorité avoue ne pas s’être vraiment renseignée sur les thématiques concernées. Ainsi, une petite moitié des répondant·e·s s’estime mal informée sur l’impôt immobilier sur les résidences secondaires – ils situent l’état de leurs connaissances sur une échelle de 0 («pas du tout informé·e») à 10 («très bien informé·e») dans la fourchette basse de 0 à 3. Cette proportion est un peu moindre pour l’e-ID: 40 pour cent des répondant·e·s juge également son niveau d’information comme étant faible.

Les canaux de contact de la population avec les deux objets de votation présentent des schémas similaires: la prise de connaissance des thématiques s’est le plus souvent faite au travers de publications dans les médias (à 37 pour cent pour l’impôt immobilier et 39 pour cent pour l’e-ID), suivi par des conversations au sein de la sphère privée (à 21 pour cent pour l’impôt immobilier et 20 pour cent pour l’e-ID). Il est toutefois à noter qu’une large partie de la population n’a jusqu’ici pas été en contact avec les contenus mêmes des objets (à 41 pour cent pour l’impôt immobilier et 39 pour cent pour l’e-ID).

Le niveau actuellement faible d’information des votantes et des votants est peu étonnant compte tenu du temps qu’il reste encore avant le jour J – avec le début des campagnes, l’approche du week-end de votation et l’envoi des documents y afférents, le niveau d’information devrait notablement évoluer durant août et septembre.

Notre analyse de l’état d’esprit qui règne en amont des votations fédérales du 28 septembre montre que la course reste ouverte – et que sous beaucoup d’aspects, elle ne fait que commencer. Les partisan·e·s de l’impôt immobilier et de la loi sur l’e-ID parviendront-ils à maintenir ou renforcer leur avance actuelle, ou les opposant·e·s gagneront-ils du terrain dans les semaines à venir? Tout est possible. YouGov Suisse continuera à suivre étroitement les évolutions à venir et à sonder régulièrement l’état d’esprit, à travers son panel en ligne et grâce à ses méthodes innovantes.

Explications méthodologiques

Les résultats présentés ci-dessus se basent sur une enquête réalisée de sa propre initiative par YouGov Suisse SA (anciennement LINK Marketing Services AG) au travers d’interviews en ligne réalisées auprès des membres du panel suisse de YouGov. Les membres du panel sont recrutés activement et ont accepté de répondre à l’interview en ligne. Ont été interrogées pour cette enquête, entre le 8 et le 14 juillet 2025, un total de 1232 personnes d’un échantillon représentatif, ventilées par âge, genre et région linguistique. L’échantillon représente la base globale des votantes et des votants en Suisse, âgé·e·s de 18 ans et plus, en tenant compte de ces quotas. Les valeurs présentées des actuelles intentions de vote ont été calculées via une modélisation MRP, toutes les autres données représentées sont des valeurs pondérées. La pondération est basée sur les variables d’âge, de genre, de région linguistique, d’activité professionnelle et de taille du foyer. Pour une probabilité d’erreur de 5%, l’erreur d’échantillonnage s’établit à ±2.79 pour cent.

Modélisation MRP

L’estimation des intentions de vote a été faite au moyen de ce que l’on nomme un modèle de régression multiniveau avec post-stratification (MRP). Un processus statistique permet d’évaluer la relation entre un certain nombre de caractéristiques de participant·e·s à la votation et leurs préférences – à savoir si, pour un objet de votation défini, elles ou ils voteraient (actuellement plutôt) oui ou non. Le modèle identifie ainsi différents groupes de votantes et de votants, pour lesquels on calcule la probabilité de voter oui ou non. S’agissant des groupes, nous prenons en considération les différentes combinaisons d’âge, genre, niveau d’étude, parti plébiscité et canton.

Est d’abord évaluée la probabilité de participation aux votations pour tous les groupes combinés. Vient ensuite une estimation du comportement de vote des groupes lors des votations. Pour les groupes pour lesquels il n’existe que peu de données d'observation, la régression multiniveau peut consolider l’estimation à l’aide des données de groupes similaires. La prévision à l’échelle du groupe est extrapolée à l’ensemble de la population à l’aide des proportions connues de population (données de l’OFS suisse) et des probabilités de participation prévues.

Comme pour toute mesure faite sur la base de données d’enquête, la modélisation MRP des intentions de vote comporte une part d’incertitude. C’est pourquoi nous indiquons un «intervalle de confiance» pour la proportion de oui à toute votation, puisque c’est cette proportion de oui qui décide au final de l’adoption ou du rejet d’un projet. L’intervalle de confiance a 95% de chance de contenir la vraie proportion. Plus simplement – même si ce n’est pas tout à fait juste dans le langage de la statistique fréquentiste – il faut noter que la vraie valeur se situe plus probablement au centre de l’intervalle qu’à ses bornes supérieures et inférieures.

Avec la modélisation MRP des intentions de vote, nous souhaitons contribuer à plus de variété et de transparence dans les sondages d’opinion. Outre les enseignements de contenu que nos analysent offrent au grand public, nous fournissons une nouvelle valeur comparative, qui permet de mieux classer différentes approches d’enquête et leurs résultats. Nous avons conscience que les modèles MRP constituent une approche méthodologique relativement nouvelle dans l’analyse des sondages d’intentions de vote en Suisse. Nous œuvrons en permanence à contrôler et améliorer nos méthodes. En tant que scientifiques travaillant de manière empirique, nous estimons devoir introduire et tester des méthodes innovantes, afin d’améliorer la mesure des préférences et du sentiment politiques et de mettre à disposition des résultats qui révèlent ce que le monde pense.

Photo : Anthony Anex/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++